自治協だより 7年度 第6号

・・・季節が足早に過ぎ去り、間もなく師走、冬本番を迎えます。

小春日和があったようななかったような、半袖でも良いなあ、から、一気に暖房を付ける天候になった感があります。ゲリラ豪雨・猛暑酷暑・豪雪…過ごしやすい春と秋が年々短くなっている気がしませんか?四季が三季、二季になっていくのでしょうか?

この冬の寒さや雪が気になります。心身の体調管理が難しい季節。ご自愛を。

会議・行事等

主な会議等(該当の委員・役員等には別途通知しております)

- 役員会

常任理事会:11/28、三役会:12/1、理事会:12/12 - 実行委員会

文化祭:11/21、浮牛城まつり:11/25 - 部会等

館長視察研修:12/5、民俗芸能保存会:12/5

主な事業・行事等

- 自主防災訓練:11/22、ヘルスアップ教室:12/6、市民体閉会式:12/14、趣味フェス:1/25

旧口内小学校校舎活用について

旧口内小学校校舎の活用について、地域要望を踏まえ、市では交流センターを移転することで準備を進めています。

このことについて、町民の皆さまの関心が高いことから、移転にあたっての市の基本的な考え方や今後の見通しについて、市からの説明を聞く機会を設けることとしました。

次の日時で開催しますので、説明をお聞きになりたい皆さまは、御参加ください。

- 日時/12月12日(金)午後7時から

※同じ時間に開催する自治協の理事会の冒頭30分を、市からの説明を聞く時間として設けましたが、説明は町民どなたでもお聞きになれます。 - 場所/交流センターホール

- 内容/交流センターの移転にあたっての市の基本的な考え方、移転の今後の見通しなど。

※従って移転後の交流センターの間取りなど、具体的な説明ではありません。 - 申込不要です。参加される方は時間までにお集まりください。

おに丸号 利用促進にご協力を

- 口内線の利用実績

令和7年10月 1便当たり3.5人(前年3.5人)/10月は前年と同じ実績。 - おに丸号に乗って「○○○しよう」などの、アイデア募集中です。

これはどうだろうか、と思いついた方は交流センターまで。

採用された方には…何か(秘密)を進呈。

因みに1件アイデアが寄せられました(T・Oさんから)…採用されるかな

時刻表 平日1日3便運航

| 行き 口内→まちなかターミナル(さくら野) | |||

| 1便 | 2便 | 3便 | |

| 3区公民館 | 7:10 | 9:30 | 13:20 |

| 口内局前 | 7:26 | 9:46 | 13:36 |

| 花園町 | 7:49 | 10:09 | 13:59 |

| 北上駅 | 7:51 | 10:11 | 14:01 |

| ターミナル | 8:00 | 10:20 | 14:10 |

|

帰り まちなかターミナル(さくら野)→口内 |

|||

| 1便 | 2便 | 3便 | |

| ターミナル | 12:00 | 14:40 | 17:00 |

| 北上駅前 | 12:09 | 14:49 | 17:09 |

| 花園町 | 12:11 | 14:51 | 17:11 |

| 口内局前 | 12:34 | 15:14 | 17:34 |

| 3区公民館 | 12:50 | 15:30 | 17:50 |

故郷への想いを形にしてみませんか 応募事業のお知らせ

フォトコンテストと川柳コンテストを実施中です。

どちらも締め切りは、来年1月末日。

※詳細なチラシは交流センターにあります。

気になる応募状況ですがフォトコンテストは3名、せんりゅうコンテストは6名の応募で、少数激戦の模様を呈しています。

応募数が少なすぎると、審査会がなし、ということも…あるかも?!

撮った写真が色々ある方、一句ひねり始めている方、奮って応募ください。

地域を守る消防団ってかっこいい!!消防小型ポンプ車付積載車納入祝賀会

日頃から地域の防災活動に献身的に尽力いただいている消防団には感謝しかありません。

この度、活動に欠かせない消防小型ポンプ車付積載車(いわゆる消防車)が第7分団第2部に納入されたことを受けて、お披露目を兼ねて11月16日開催。

消防車が新しくなったことでの来賓から操法競技会での好成績への期待や、使用する団員からは身が引き締まる思い、との声も聞かれる中で、第2部の菊池勝部長を筆頭に団員の英知と技能、フットワークを駆使しての会場運営、出汁だけで味付けをして料亭並みのいものこ汁のふるまい、など消防団の存在を存分に知らしめた祝賀会でした。

祝宴では明神太鼓の勇壮なばちさばきの披露で会場が一気に最高潮になり、その後の参加者同士の消防団活動の思い出や感謝の話しに火がついて(消防団だけに)大いに盛り上がり。

市の出席者からは、小学校での消防団活動の出前授業が口内からの働きかけがきっかけに広がっていることの感謝をいただくなど、消防団あってこその嬉しい瞬間も。

会場準備、片付けなど流石消防団と思わせるきびきびした動きにも感服しました。

消防団の皆さま大変お疲れさまでした。引き続きよろしくお願いします。

消防に続いて火つながりユーチュー部、料理部に続く第3の部「ストー部」発足?

…広報「浮牛城」の秋の森遊び、「ロケットストーブ」と言う聞きなれない言葉が

- 名の由来…熱を送り出す部分(ヒートライザー)がロケットの噴射口に似ているから。

熱効率が良いので「エコストーブ」と言われることも - 発祥…1980年代にアメリカで開発

- 日本登場は、2006年とか?

災害時の簡易な熱源として各地に静かに広まりつつある。

今回は、一斗缶と煙突を使って試作をし(作り方は様々あり)、焼きいも(じゃがいも・サツマイモ)とお湯を沸かしました。

薪の遠赤外線でホクホクな焼きいもに、皮まで美味しいとの声。

興味のある方は交流センターまで。

瀬戸内寂聴師の図書を贈呈いただきました~文化講演会を開催~

10月18日、瀬戸内寂聴師を偲ぶ会の山本均会長をお招きし、「寂聴師と共に~人間誘致で魅力あるまちに~」と題して、23名(町外から8名)の参加で開催。

寂聴師は作家として僧侶として知られ、町内にも愛読者が多く、中尊寺での得度、天台寺住職など、岩手とのゆかりも深い。

その縁が始まったのは約40年前。当時30代の青年町長であった山本氏が、旧浄法寺町の天台宗の古刹「天台寺」の住職にお迎えしたことに始まります。

以来、寂聴師と40年に渡るお付き合いをし、現在は偲ぶ会の会長を務めています。

講演では、当時子宮作家と揶揄されていた寂聴師を迎えるまでには、・周りから大反対にあった苦労話から

・寂聴師の人を惹きつける魅力

・人間誘致は人と人との繋がり、縁に気づきその縁を活かすこと。

と話されたほか、

・頭金、手切れ金、へそくり、体の一部が金になる。

人の体から金になるアイデアはでる。

・これから女性の時代。母校は専北高校(野球部のエースピッチャー)。母を夫にすると母校が夫校、夫校とは言わない。

など、時折ユーモアを交えた話に

・寂聴師の裏話をもっと聞きたかったなあ。話せないのかな(笑い)

・どうして天台寺の住職になったのか知らなかったので訳が聴けて良かった。

・いざという時は、覚悟を決めて風呂敷を広げるのも大事ですね。

などの声が。

今日のご縁も大事にしたい。と、寂聴師訳源氏物語10巻セットほか約30冊の図書を贈呈いただきました。センターに展示していますので読んでみたい方は申し出て下さい。

市関連のお知らせ

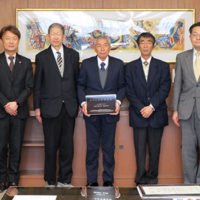

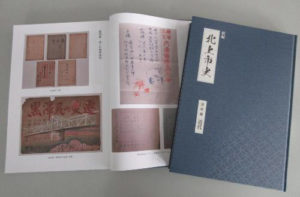

【北上市の歴史を知ろう北上市史「近代」刊行】

明治期から戦争終結までの資料を収録しました。

明治期以降の近代化によって、現在の北上の基盤ができていく流れのほか、戦時下での教育や北上市域で暮らす人々の様子を知ることができます。

※1冊、交流センターにありますので、見たい方はお越しください。但し、閲覧のみ。

【資源ごみの分別の徹底を】

口内地区ということではなく、市内において資源ごみの不適切な分類があることから、資源ごみの回収業者が回収されない理由を明確にしたシールを使用していく旨の通知が公衆衛生の組合長あてありました。

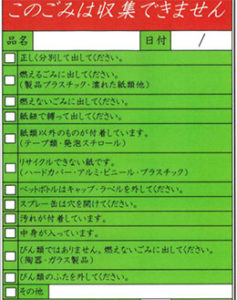

「収集できませんシール」は下記のとおり

引き続き資源ごみの正しい分別に協力をお願いします。

子育てで大切なこと情報メディアの危険性について

交流センター開放DAYの11月15日。

前回に引き続き、県南青少年の家の所長である佐藤敦士さんをお呼びし「情報メディア・子育てに関しての講話」と「くらうん・しゅがーの絵本ライブ」を開催。

講話では、長年教育現場や社会教育に携わって地域の子どもを見てきた経験からアナログである自然体験の効果とデジタルである情報メディア、スマホの弊害について、お話しいただきました。

お話のポイントを数点挙げると(あとは聞いた人だけの特典です)

- コロナ期を境に、自然体験や生活体験が急激に減少

- 体験活動は人づくりの原点…社会を生き抜く力を育む効果

- 自然体験と自立性・協調性・探求力・自己肯定感は比例

- 情報メディアの利用…小学生はゲーム漬け、中学生はスマホ漬け

- 暴力的なゲームをしていると…口癖など攻撃的な性格になると危惧

- やめられない・がまんできないゲームやネット依存に

=「ネット中毒」という病気に。

入院しないと治りません。 - iPhoneの開発者スティーブ・ジョブズの警告

PC・スマホは、「より便利な世の中にするため」に開発したもの。「遊ぶ・依存するため」ではない。「遊び目的」は制限しなければ。

「こどもたちが電子機器に接する時間を厳しく制限すべきだ」 - 小児科医からの警告

スマホやタブレットばかり見ていると、近視になりやすく、言語発達も遅れ、親子で会話をしなくなる、などの弊害

・子どものSNS使用を禁止や制限

教科書をタブレットから紙に戻した、1日2時間の条例制定など、の国や地域も - 「愛語」で、子どもをその気にさせる

- 「子は親の鏡」

などを交えての講話に、聴講された方は10名に満たず、町民は1名という結果に事務局の力不足を痛感しましたが「子どもの前に、まず自分がスマホ漬けになっていないかも含め見つめなおしたい」と参加者からの声も。

スマホ、情報メディアは生活の一部として必需品で有るが故に車が交通事故の危険を伴うように、スマホも依存や使い方を誤ると弊害が伴うことを、わかっている⇒でも、やめられないのか使い方の見直しを出来るかどうかは使う側の自己責任と言う事でしょうか…。

子どもの成長はあっという間。子どもとの会話も含め一緒に過ごす時間を大切にし、今しかできない事を共に考え行動をしていかなければなりません。

後半は大好評の絵本ライブで参加した子ども達にお手伝いをいただき楽しく終えました。

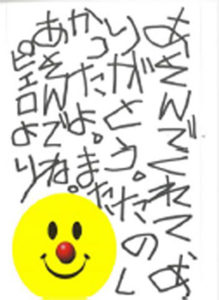

●ピエロのくらうん・しゅがーさんから御礼のはがきが届きました↓