自治協だより 7年度 第5号

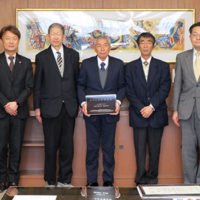

祝 鈴木清一さん危険業務従事者叙勲受章

今年から生活環境部長を務めて頂いています鈴木清一さん(1区)が、危険性が高い業務に従事した功績で、危険業務従事者叙勲の瑞宝単光章を受章しました。

誠におめでとうございます。

猟友会会員・正二さんに聞くクマの生態・向き合い方い

連日クマのニュースが流れ、市内でもクマの人的被害が出るなど深刻さを増す中、北上市猟友会会員・菅野正二さん(6区)にお聞きしました。

- 口内には子熊2頭が生息している。

- 山林の手入れなどで人が山に入らなくなると、安心して動物は里に下りてくる。

昔は猟師がまき刈りをして、クマを山に追い払っていた時代もある。

今はまき刈りはもとより、山の下刈など山で作業することがほとんどない。 - 市街地にクマが出没するのは、クマの生活エリアに人間が近づいていること。

クマの生態

- 元来臆病、人が威嚇すると防衛反応で攻撃を招く。

- 主食は草食であるが、学習能力が高く、美味しいもの(果物・人?)を食べると、執着し、何度も出現する。

- 臭覚、聴覚が鋭い。

- 木に登っていることも多い⇒山に入る時は足元だけでなく頭上も注意

- 猪はそのまま突進。クマは一度立ち上がる。

クマを誘引するもの

- 臭い…果物だけでなく、マニュキア、ペンキなどのシンナー系や玄米(糠のにおいも好むのではないか)。

クマよけには

…あくまでお守り程度。これで避けられると言うものではない

- 木の杖(3~5年の乾燥もの)、叩くと甲高い音が響く。

- 音の出るもの。

日頃の注意

- クマが山に出た、というときは、里に下りてくると思って注意する。

- クマに遭いやすいのは、朝、夕方、雨の日。

雨の日は杉林を雨除けにする⇒雨の日の杉林は特に注意(杉の木に登っていることも) - 山に入ることは、クマの屋敷に入っていくと思う事。

- 山や林、畑がいつもと違う事がないか。

草が倒れている、木の枝が折れている、ススキが揺れている⇒倒れている、など。 - 玄関を開けたら庭に居た、ということも頻繁。ドアに音の出るものを付ける。

- 犬の散歩中に、クマが犬に向ってくることがある。そして人が襲われる。

クマが向かって来たら、一旦犬を離すこと。犬はクマより足が速く逃げられる。

など。体験、実践を通して思慮に富むお話をいただきました。

参考までに環境省が出している資料を全戸配布します。

●注意…正二さんの話しも環境省の資料も、この通りすれば万全、大丈夫というものではありません。大事なのはクマの生態を理解するとともに日頃の注意です。

口内の今後のまちづくりの基本…地域計画にご意見を寄せて下さい

…昨年12月には地域計画の一枚物の資料を全戸配布し、以来、役員会等の会議で資料として配布し議論や意見等を徴しております。

が、地域計画って何?私に関係あるの?と思う町民が殆どだと思います。

(余談:上原会長も会長になるまで地域計画を読んだことはなかったとか)

10年計画の中間年である今年は、見直しの時期となりますので、皆さんに改めて、地域計画の概要を紹介します。

※計画ですから文字だけになりますが、一寸のお時間をいただき是非一読ください。

- 地域計画とは、「北上市地域づくり組織条例」に基づき、

・地域づくり組織である自治協自ら策定したもの。

・市は地域計画に基づく地域づくり推進のために、交付金を交付。 - 現在の地域計画

・令和3~12年度(2021~2030)の10年間の計画で、前期5年(令和3~7年度)、後期5年(令和8~12年度)の構成 - 地域計画に盛り込んでいること

(1)地域の将来像…口内が目指す将来の姿を表したもの。

2040年住みやすく楽しい口内~若者が定住するまちへ~

(2)私たちの目標…口内の将来像の実現に向けて、

・10年後の2030年に達成したいこと

若い人達が活躍できる環境をつくる

子供達の生きる力を育み、その成長を一緒に喜ぶことができる

ここで暮らして良かったと思える地域づくり

高齢者等の生活支援の充実

・2030年に達成するために、必要な取り組み

行事や事業を見直し負担の少ない体制

地域全体で子供の成長を支援する体制づくり

地域の資源や文化を絶えることなく次世代へ伝える

豊かな自然環境や田園風景を守る

生活基盤(道路・医療・交通)を整える

農地整備を進め、ICT化農業の推進

いざという時に、暮らしの困りごとを地域で支え合う取組

地域防災体制の強化

(3)計画推進の方向性…地域の将来像を考えるため、テーマごとに令和3~7年度の5年間に重点的に取り組むこと。

・組織を見直し、負担の少ない体制を作る。

・事業や行事を整理し、必要な事業に絞る。

・若者に特化した事業に取り組む。

・地域計画の事業進捗確認をする。(5年に1回)

・地域内の資源や人材を活用する仕組みを作る。

・子育て世代の交流事業を行う。

・子供たちの達成感を味わえる事業に取り組む。

・地域の資源や文化を学ぶ機会を作り、継続する。

・求める暮らし方が実現できるようにサポート体制を作る。

・豊かな里山と農地を活用するしくみを作る。

・高齢者等が気軽に移動できる手段を拡充する。

・お互いを支え合う関係を作る。

・高齢者等が集う場の支援をする。

・暮らしの困りごとの調査に取り組む。

○今回の中間見直しの目的は

- 前期5年の地域づくり活動の点検と

- 地域課題の再確認をし

- 後期5年で取り組む内容の再確認をすることで

【地域づくりに関わる人・関心を持つ人を増やすことを目指す】

⇒特に、上記に記載した3‐(3)令和3~7年度の5年間に取組むことが、

- 順調に進められているか・未実施や取り組みが少ないのはないか

- それぞれの原因と課題、成果は何か。の点検が大事になってきます。

○取り組むこと⇔この5年間で行った事業や活動を照らし合わせると

- 組織を見直し、負担の少ない体制を作る。

⇒役員構成見直しなど - 事業や行事を整理し必要な事業に絞る。

⇒運動会など町民参加事業の内容見直し - 若者に特化した事業に取り組む。

⇒キャンプ・町内登山・スポーツ交流(ボウリング) - 地域計画の事業進捗確認をする。(5年に1回)

- 地域内の資源や人材を活用する仕組みを作る。

⇒案内看板にQRコード・寺っこ屋見守り・読書ボランティア・昔語り - 子育て世代の交流事業を行う

⇒キャンプ・スケート・ボーリング - 子供たちの達成感を味わえる事業に取り組む。

⇒口内っ子推進事業 - 地域の資源や文化を学ぶ機会を作り、継続する。

- 神社めぐり、郷土食講座、芸能のゆうえんち

- 求める暮らし方が実現できるようにサポート体制を作る。

⇒学びたい方々のサークル化、伝統文化や食の学び - 豊かな里山と農地を活用するしくみを作る。

- 高齢者等が気軽に移動できる手段を拡充する。

⇒NPO有償運送 - お互いを支え合う関係を作る。

⇒高齢者訪問事業 - 高齢者等が集う場の支援をする。

⇒ふれディ・百歳体操 - 暮らしの困りごとの調査に取り組む。

⇒調査のみ実施。内容検討はこれから

主な事業や活動の状況です。町民のみなさんはどう思いましたか。

取組み不足では、こんな取り組みや活動はできないか、PRが足りない、など、

※地域計画は、誰かが、ではなく、みんなで関心を寄せあうことが大切です。

●お気づきの点や口内をこうしていきたい、など御意見を遠慮なくお寄せください。

交流センター FAX 69-2001

※氏名は不要です。

おに丸号 利用促進にご協力を

口内線の利用実績

7.4月 1便当たり4.0人(前年 3.8人)0.4人↑

7.5月 1便当たり3.6人(前年3.9人)0.3人↓

7.6月 1便当たり3.8人(前年3.8人)→

7.7月 1便当たり3.5人(前年3.4人)0.1人↑

7.8月 1便当たり3.4人(前年3.0人)0.4人↑

7.9月 1便当たり3.5人(前年3.3人)0.2人↑

皆様のおかげで、上半期は昨年を上回る利用となりました。

下半期は冬期間となり天候にも左右されますが、平日毎日運行の市の決断に地域としても応えれるよう引き続きの利用をお願いします。

トピックス

- 7月実施のおに丸号で期日前投票に行こうには11名の参加

- 広報浮牛城の掲載のとおり

9/29おに丸号に乗ってレッツラゴーに、子供達9名が乗車。

市民と議会をつなぐ会 開催

数年ぶりとなる「つなぐ会」を10月3日に開催。

市議会議員が9名参加との連絡をいただき、町民の参加がそれより少なかったら?との心配も過りましたが、12名の参加でホッとしました。(数比べではありませんが)

○地域から口内の今+地域計画についてを及川事務長が簡単に説明の後

○「住みたいまち、、住みよいまち口内を考えよう」をテーマに

(1)口内暮らしの良さや誇れるもの

(2)それらを守り、育んでいくために自分ができること、地域や自治体で協力すること を

⇒3班に分かれてグループワーク・意見交換をしました。

参加された皆さん、ご協力ありがとうございました。

出された意見等は、地域計画見直しの参考にします。